磁尾对流对于质量、能量和磁通的地向传输有着重要作用,一直以来都是磁暴/磁层亚暴期间磁层动力学研究的关键课题。不论是等离子体片边界层还是中性等离子体片,等离子体的流速通常都很小(< 100 km/s)。然而在一些情况下,磁尾也存在一些持续时间在分钟量级的高速流事件(>几百km/s)。学者们提出了一系列高速流可能的形成机制,其中广为流行的是近地磁场重联机制:通过磁场重联,将磁能转化成等离子的动能,从而形成高速流。

磁尾高速流、磁尾偶极化以及极区极光活动是磁层亚暴的三个主要现象。一直以来,关于磁尾高速流与磁尾偶极化以及极光活动之间关系的研究存在很大的争议。有些学者认为磁尾高速流在地向传播过程中的“刹车”效应产生磁尾偶极化,从而触发了极光爆发的亚暴活动。这也是亚暴经典模型――近地中性线(NENL)模型给出的物理图像。近些年,人们逐渐倾向于接受近地中性线(NENL)模型来理解高速流与亚暴活动之间的关系。尽管如此,依然有部分学者认为高速流与亚暴活动之间没有必然的因果联系,因为高速流也可以通过磁尾偶极化等其他过程产生,并且不是所有的高速流事件都与亚暴活动一一对应。

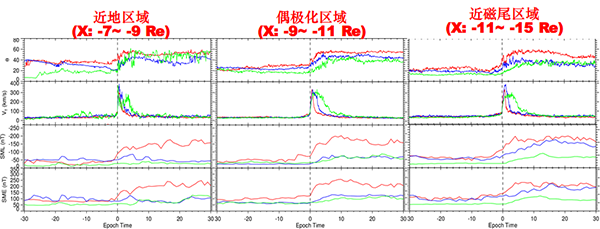

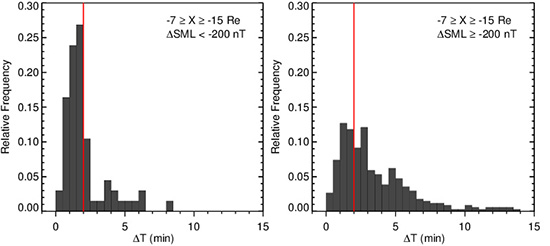

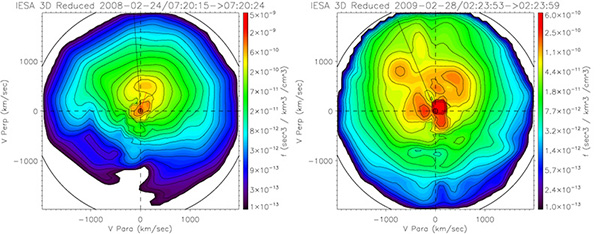

日前,空间天气学国家重点实验室的李晖副研究员、王赤研究员和北京大学的傅绥燕教授合作,利用THEMIS五颗卫星磁尾探测期的观测数据统计研究了子夜磁尾等离子体片中的高速流事件,并系统考察了高速流与磁尾偶极化以及亚暴活动的关系。研究发现,距离地球15 Re以外的高速流期间并没有明显的亚暴活动迹象,而距离地球15 Re以内的高速流可以按照其与亚暴活动的相关性分为明显的两类:短时高速流(持续时间< 2分钟)和长时高速流(> 4分钟)。短时高速流与亚暴活动有着非常强的相关性,并且偶极化区域(-9 ~ -11 Re)的短时高速流的急始基本与亚暴以及偶极化急始同时发生,然而,在近地(-7 ~ -9 Re)和近磁尾(-11 ~ -15 Re)区域,短时高速流的急始则有一个2-4分钟的延迟。如果认为短时高速流是由偶极化时的非平衡力产生的,这些特征与柯林电流回路亚暴模型(CECL)和越尾电流中断模型(CD)的预测相一致。相比之下,尽管长时高速流拥有更大的地向磁通传输能力,却并没有明显的亚暴活动与之对应,这并不符合时下流行的NENL亚暴模型的预测。另外,这两类高速流的速度分布特征也有明显不同:对于短时高速流,可以发现多个月牙形的离子分布;而对于长时高速流,只有一个月牙形的离子分布。这也是区分两类高速流的重要特征。

该项研究成果对于理解高速流与亚暴活动之间的关系有着重要意义,发表在国际学术期刊Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics上。

相关链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JA020105/abstract

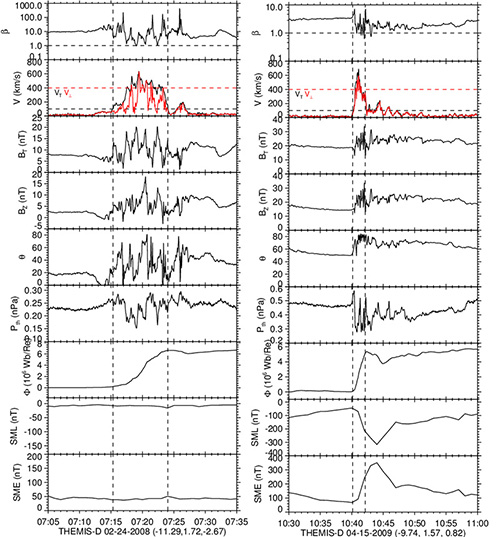

图1.磁尾等离子体片中的两类高速流

图2.不同区域不同持续时间的高速流与亚暴活动以及偶极化的关系

图3.亚暴活动与短时高速流相关性更好

图4.高速流的离子速度分布:长时高度流(左)和短时高速流(右)