近日,中科院空间天气学国家重点实验室的王瑞、刘颍(通讯作者)等人利用太阳动力学卫星SDO的数据,并结合目前国际上先进的非线性无力场外推方法,发现在2012年3月7日的太阳活动区NOAA 11429的爆发过程中,日冕磁场产生了有趣的磁场的“内爆”现象。这一工作发表在美国SCI核心期刊The Astrophysical Journal上。

该活动区在3月7日产生了两次连续的X级耀斑爆发,分别是X5.4级和X1.3级,峰值分别发生在00:24 UT和01:14 UT,并且两次耀斑都伴随着快速而强烈的日冕物质抛射(CME)事件,速度分别达到了每秒2500公里和1800公里。在第一次爆发过后,磁场的自由能产生了明显的衰减,部分能量转化成了CME抛出的动能。同时发现,磁场的螺度在爆发过程中也产生了明显的变化。

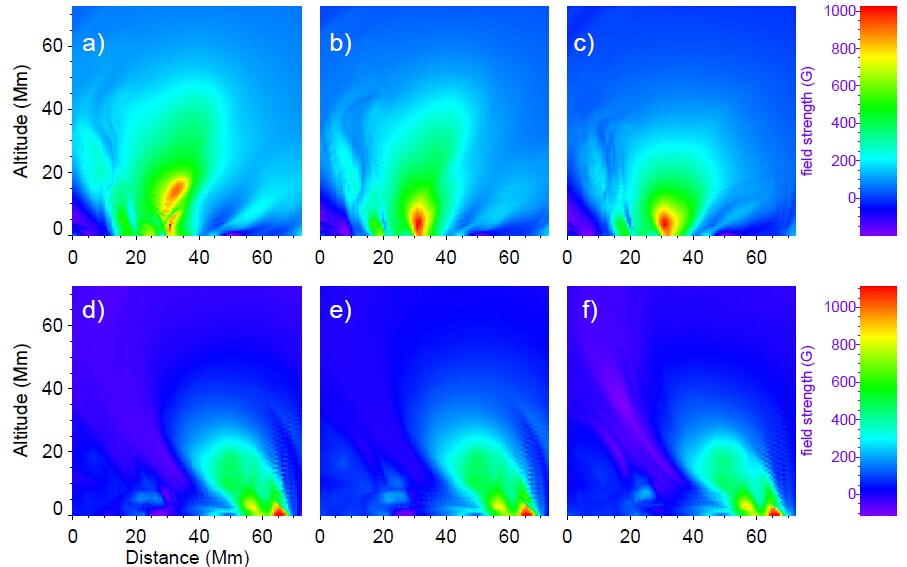

此次研究结合非线性无力场外推方法,发现了磁场在爆发过程中产生的“内爆”现象。这一理论是由Hudson在2000年提出,一般认为在太阳爆发过程中,磁场会向外膨胀,然而该理论认为磁场也会向内收缩。在爆发能量释放的过程中,低层日冕的磁压随之减弱,磁环上下受力不平衡将导致磁场结构的塌缩,即内爆现象的产生。通过研究发现,第一次的强爆发伴随着内爆现象的出现,通过光球表面水平磁场的变化以及日冕磁场的演化曲线和截面图,很好地证明了磁内爆现象的存在。

相关链接:http://stacks.iop.org/0004-637X/791/84

Citation:R. Wang, Y. D. Liu, Z. W. Yang, H. D. Hu (2014), Magnetic field restructuring associated with two successive solar eruptions, ApJ, 791, 84

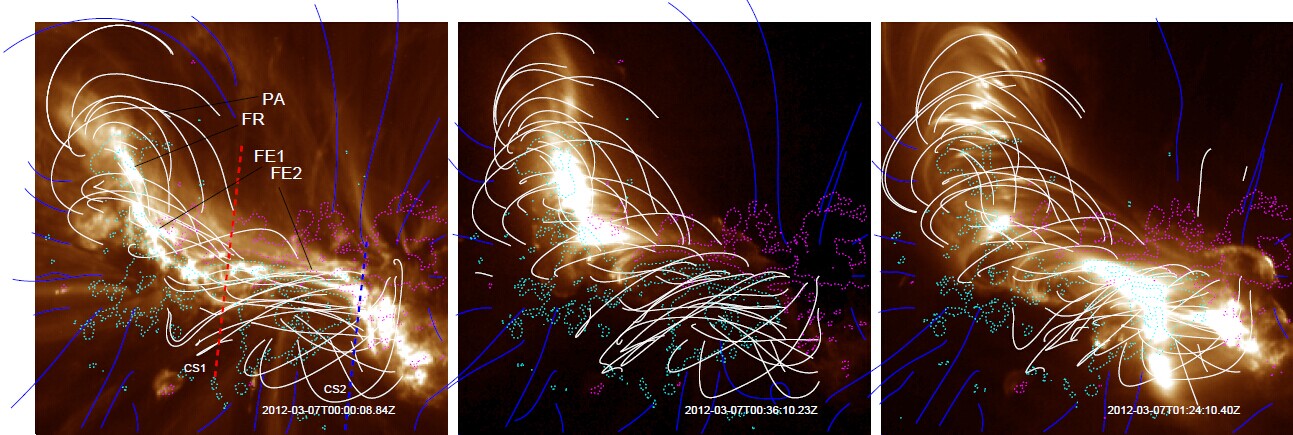

图一:活动区11429在193Å波段的AIA极紫外图像与磁场外推场线的叠加图,观测时间分别00:00UT,00:36UT和01:24UT。

图二:非线性无力场水平分量在两个横截面处的磁场分布,第一行的三幅图展示了磁内爆现象在第一次爆发过程中的形态演化,即磁场呈明显的收缩。