对于日冕物质抛射,即大尺度的太阳爆发现象,在太阳大气里的起源和在日地空间的传播目前已经有了一定的了解。但是在外日球层的演化,特别是其最终的“命运”,因缺乏观测而所知甚少。

与此相关的一个问题是日球层的尺度,目前是国际上研究的热点。旅行者1号(Voyager 1)于2012年8月25日在离太阳122 AU的地方观测到了异常宇宙线的剧烈降低和银河宇宙线的升高,表明旅行者1号穿越了一边界层,称为“日球层悬崖”(heliocliff)。这一度被认为是日球层顶(heliopause),即日球层与恒星际空间的交界。但是观测数据表明当地磁场基本上仍然沿着Parker螺旋方向,对于“日球层悬崖”为日球层顶的论断提出质疑,学术界因此提出一个新的名字“日球鞘层损耗区”(heliosheath depletion region)。旅行者1号的等离子探测器已经受损,不能提供当地的等离子体密度测量。但是自2013年4月9日至5月22日,旅行者1号探测到射电辐射,并由此反推当地的等离子体密度为0.08每立方厘米,远大于日球鞘层的密度,揭示“日球层悬崖”为日球层顶,即旅行者1号在离太阳122 AU的地方穿越日球层顶进入恒星际空间。

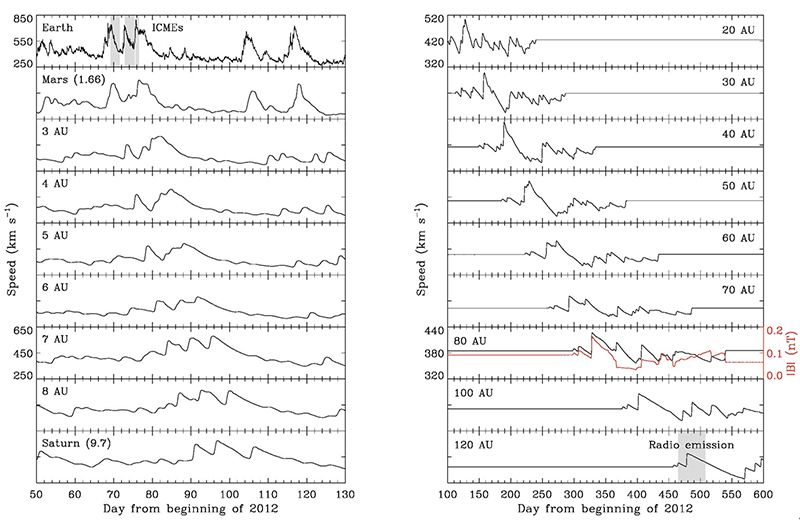

旅行者飞船团组猜想该射电辐射由2012年3月份的日冕物质抛射事件传播至日球层顶并跟恒星际介质相互作用而产生,但并未进行验证。中科院空间中心空间天气学国家重点实验室刘颍研究员、王赤研究员与美国科学家合作,鉴定出太阳11429活动区在2012年3月随太阳自东向西转动时发射出一系列大的日冕物质抛射事件,并在地球附件产生一群激波和日冕物质抛射体。利用STEREO卫星的宽视场成像观测,研究组建立了遥感和太阳风就地测量的关联。并运用MHD模拟把观测到的太阳风扰动传播至120 AU (见下图),发现这些日冕物质抛射事件在外日球层合并,能量逐渐耗散,最终形成合并相互作用区(merged interaction region),并伴随前驱激波。这一合并相互作用区持续至日球层边缘,其到达120 AU的时刻与旅行者1号探测到的射电辐射的时间符合得很好。

这一研究结果揭示:(1)太阳风暴在外球层的演化“命运”,即为合并相互作用区,并可与恒星际介质相互作用产生射电辐射;(2)进一步确认旅行者1号在离太阳约120 AU处穿越日球层边缘进入恒星际空间,即日球层的尺度约为120 AU。该论文于5月12日投至美国权威刊物《The Astrophysical Journal Letters》,5月16日收到审稿意见,5月21日被接受,6月2日发表。审稿人评价道:“This paper is very timely and it is of immediate interest to a number of people working in heliospheric physics and astrophysics, so it merits rapid publication. The paper does make the standards of The Astrophysical Journal. I would certainly like to see this work published quickly. In fact, that is why I immediately agreed to review it and gave it high priority.”

Citation: Liu, Y. D., Richardson, J. D., Wang, C., and Luhmann, J. G., Propagation of the 2012 March Coronal Mass Ejections from the Sun to Heliopause, 2014, Astrophys. J. Lett., 788, L28

原文链接:http://iopscience.iop.org/2041-8205/788/2/L28/

图:太阳风暴从1至120 AU的传播演化。在外日球层形成合并相互作用区,伴随前驱激波,并于约120 AU处到达日球层顶,与恒星际介质相互作用产生射电辐射。