银河宇宙线是来源于太阳系外的高能粒子,一般认为是银河系内部的激波对星际粒子的加速形成,主要成分是质子。这些高能粒子在进入太阳系后会受行星际磁场的调制影响,相关的理论数值研究能帮助人们正确认识宇宙线传输的物理规律。最近实验室郭孝城研究员与美国阿拉巴马大学Huntsville分校的Vladimir Florinski教授在这个课题上做出了重要的成果。

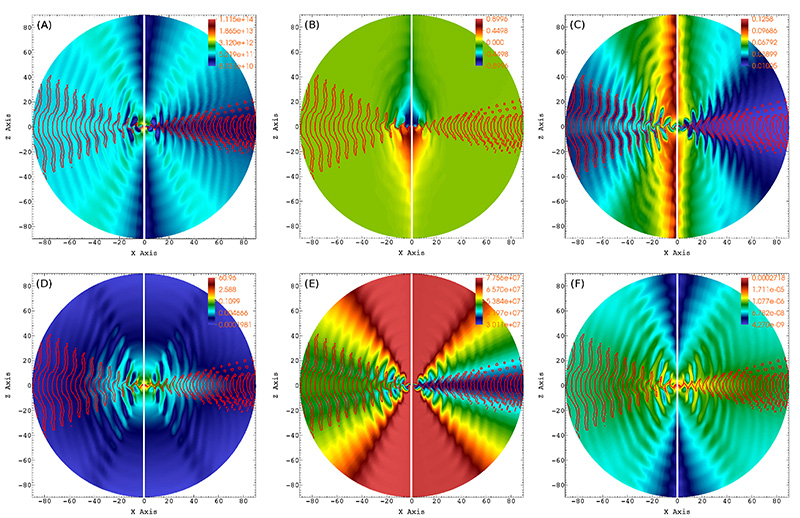

首先,他们利用磁流体力学和扰动理论建立了一个新的太阳风传输模式,可以对太阳低年时期的太阳风传播进行数值模拟。该数值模式包含了大尺度的太阳风磁流体传输模型和小尺度太阳风扰动模型,两者互相耦合,能提供日球层内从0.3AU(1AU为太阳至地球平均距离)到90AU范围内的太阳风数值解和相关扰动参数,包括太阳风的密度,压力,磁场和速度分布,还有扰动能量密度,交叉螺度和相关长度。利用这个自恰的模型,他们模拟了2007年至2009年太阳低年时期的太阳风的三维分布特征,如图1所示。

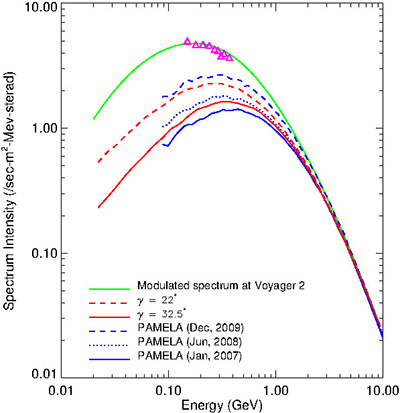

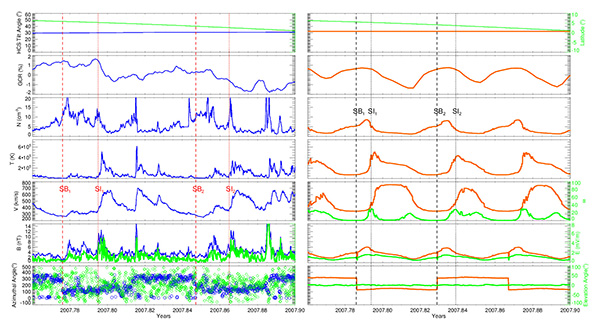

其次,他们根据得到的太阳风数值解和线性扩散理论获得高能宇宙线粒子在太阳风里的扩散对流信息,利用宇宙线传输方程模拟求解太阳风区里任意地点的宇宙线强度变化。重点是近地球区域的宇宙线强度在太阳低年期间的变化。包括太阳低年期间近地宇宙线能谱的变化,并与观测做比较得到很好的符合。同时,他们也研究了宇宙线与太阳风共转作用区的相互联系。发现由于粒子在快慢太阳风具有不同的扩散效应,共转区的流界面成为宇宙线强度的下降的起始点,解释了观测中流界面对宇宙线强度下降的物理机制。而相比较之下,由于近地区域粒子在太阳风里的扩散效应比沿着电流片的漂移效应强得多,使得前者占据主导地位,所以电流片对宇宙线的作用不太明显。通过数值结果与观测的对比(包括近地的太阳风条件和地面中子记录仪得到的宇宙线变化),他们发现结果符合得很好。这项工作对于人们理解空间天气中存在的近地宇宙线强度变化与太阳风的关系具有重要意义。

相关结果已发表在《天体物理学报》(The Astrophysical Journal)上。

Galactic cosmic-ray intensity modulation by corotating interaction region stream interfaces at 1 AU, X. Guo, V. Florinski, The Astrophysical Journal 826 (1), 65, 2016

图1. 太阳风大尺度和小尺度特征参数。每个图中的左半部分为低年前期,右半部分为低年后期

图2. 太阳低年期的宇宙线强度变化,红线为模拟结果。

图3. 太阳低年期宇宙线和太阳风参数变化(左为观测,右为模拟结果)。