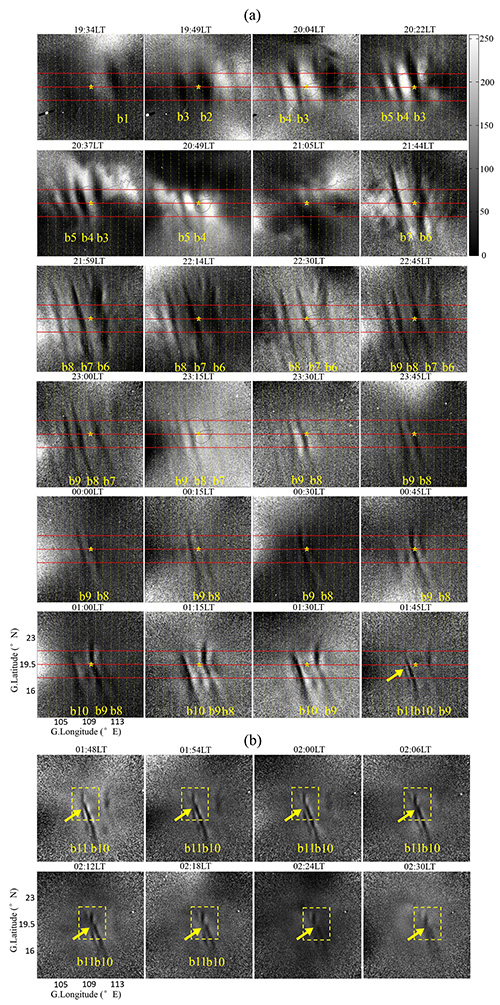

近日,由实验室徐寄遥研究员研究团队的博士研究生吴坤,使用海南富克子午工程台站和广西桂平观测站自主研制的全天空气辉成像仪630 nm波段的观测数据对2013年10月04日的赤道等离子体泡事件演化过程进行了详细分析研究,发现事件中的等离子体泡存在特殊的结构形态,观测到的赤道等离子体泡呈现出明显的类波结构特征,并且与磁子午线成大约30度的夹角,如图1所示。他们利用TIE-GCM物理模式很好地解释了该夹角的形成原因很可能是由日落后电离层纬向风和电导率共同作用的结果。尤其是他们发现相邻等离子体泡之间的间距与当天台风(FITOW)引起的大气重力波的水平波长基本一致。他们结合台风的卫星探测、气象的再分析资料、电离层的气辉探测、以及重力波传播理论,首次提出电离层出现的类波结构的等离子泡很可能是由低层大气的台风引起的大气重力波所导致。

该研究成果以当期封面文章的形式刊登在美国地球物理学研究杂志:空间物理 (Journal of Geophysical Research-Space Physics) (volume 122,issue 10),如图2。

文章连接和文章信息:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017JA024561/full

Kun Wu, Jiyao Xu, Wenbin Wang, Longchang Sun, Xiao Liu, Wei Yuan. (2017), Interesting Equatorial Plasma Bubbles Observed by All�\Sky Imagers in the Equatorial Region of China, J. Geophys. Res. Space Physics,122, 10,596�C10,611.doi:10.1002/2017JA024561

图1 2013年10月04日赤道等离子体泡全天空气辉成像仪观测图

图2 JGR-Space Physics当期封面