赤道等离子体泡是发生在赤道地区的夜间电离层不规则体结构。在国外,全天空气辉成像仪被广泛地用来研究其二维水平结构。在国内,关于赤道等离子体泡的气辉研究还相当缺乏。

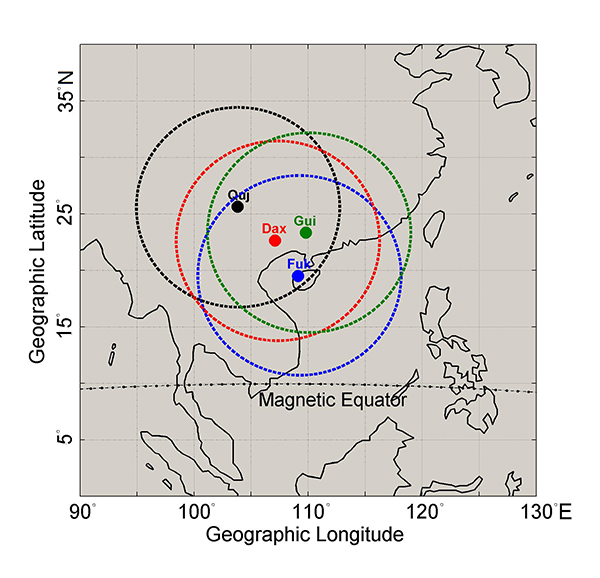

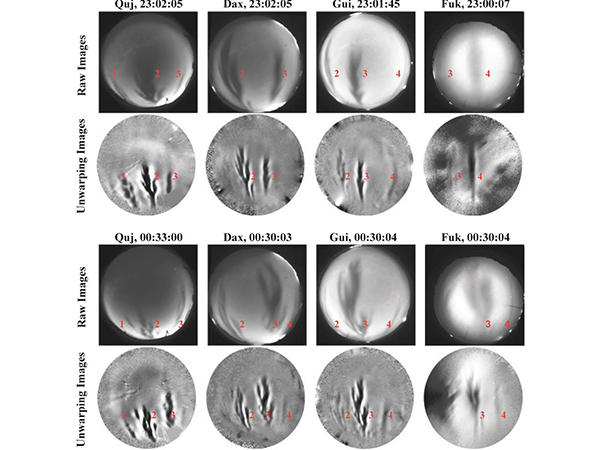

近日,实验室人员孙龙昌博士研究生、徐寄遥研究员、王文斌研究员等人利用位于海南富克(子午工程台站)、广西大兴、广西桂平、云南曲靖四个台站的气辉数据对发生在我国上空的赤道等离子体泡的形态特征进行统计分析。统计特征包括赤道等离子体泡发生率,纬向飘移速度,极向地磁纬度延伸,衰减个数和间距,衰减的纬向延伸及切斜特征。图1显示四个台站的地理位置以及160度视场的全天空气辉成像仪的覆盖范围。图2给出了2013年9月28日四个台站同时观测到的一次赤道等离子体泡事件。

分析表明,我国上空的赤道等离子体泡最主要发生在两分点(春分和秋分)。发生率在大约当地时间21:00-00:00达到最大。发生率在春分(冬至)和秋分(夏至)存在明显的季节不对称性。赤道等离子泡通常成群出现,并由2到6个等离子泡组成,毗邻的间距大约在100~700千米,平均间距在200~300千米。赤道等离子泡的纬向延伸通常小于1500千米,最大的可以达到3000千米。在9.5°±1.5°的地磁纬度范围内,赤道等离子体泡的纬向漂移速度通常在大约21:00-22:00达到最大(大约100m/s),并朝着日出方向减小到大约50~70m/s。绝大多数赤道等离子体泡的平均西向倾斜角在当地时间20:00-03:00从5°~10°增加到23°~30°,然后朝着日出减小到10°-20°。当90<F10.7<140,赤道等离子体泡通常延伸低于15°地磁纬度,但当F10.7>140,赤道等离子体泡可以延伸超过23°地磁纬度。当F10.7从90增加到190,赤道等离子体泡的最大的地磁纬度延伸增加了3.4°~5.5°。进一步的对比发现,赤道等离子体泡的发生率和纬向飘移速度明显不同于位于印度的Kolhapur台站的观测结果,该台站位于我们台站西边约3000km。

值得指出的是,该研究是首次利用全天空气辉成像仪数据对亚洲地区的赤道等离子体泡进行系统性地统计分析,增加了对该研究的理解,另一方面,有利于我们进一步研究赤道等离子体泡的形成和物理机制。该成果发表在国际著名刊物Journal of Geophysical Research: Space Physics上。

相关链接和文章信息

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JA022950/full

Sun, L., J. Xu, W. Wang, W. Yuan, Q. Li, and C. Jiang (2016), A statistical analysis of equatorial plasma bubble structures based on an all-sky airglow imager network in China, J. Geophys. Res. Space Physics, 121, 11,495-11,517, doi:10.1002/2016JA022950.

图1 四个台站的地理位置

图2 四个台站同时观测到的赤道等离子体泡事件