中尺度行进电离层扰动(MSTID)是发生在中低纬地区的电离层波状结构。其波长尺度大约在50-500 km,周期大约0.5-1.5 hour,速度大约50-150 m/s。 在北半球,气辉观到的中尺度行进电离扰动通常有从西北向东南方向延伸的波阵面(wavefront),并且偏向于从东北向西南方向传播。

赤道等离子体泡(EPB)是在锐利-泰勒不稳定性驱动下从赤道上空延伸到低纬地区的等离子体密度衰减区域。当其向低纬度延伸时,EPB通常呈现出分叉(bifurcation)的树状结构。然而,在中纬地区,由于地磁场的磁倾角很大,这种分叉结构即使出现也会被背景电场快速复合。因此,很少有伴随MSTID的类EPB分叉结构被观测到。迄今为止,还没有找到伴随MSTID的类EPB分叉结构的直接观测证据。

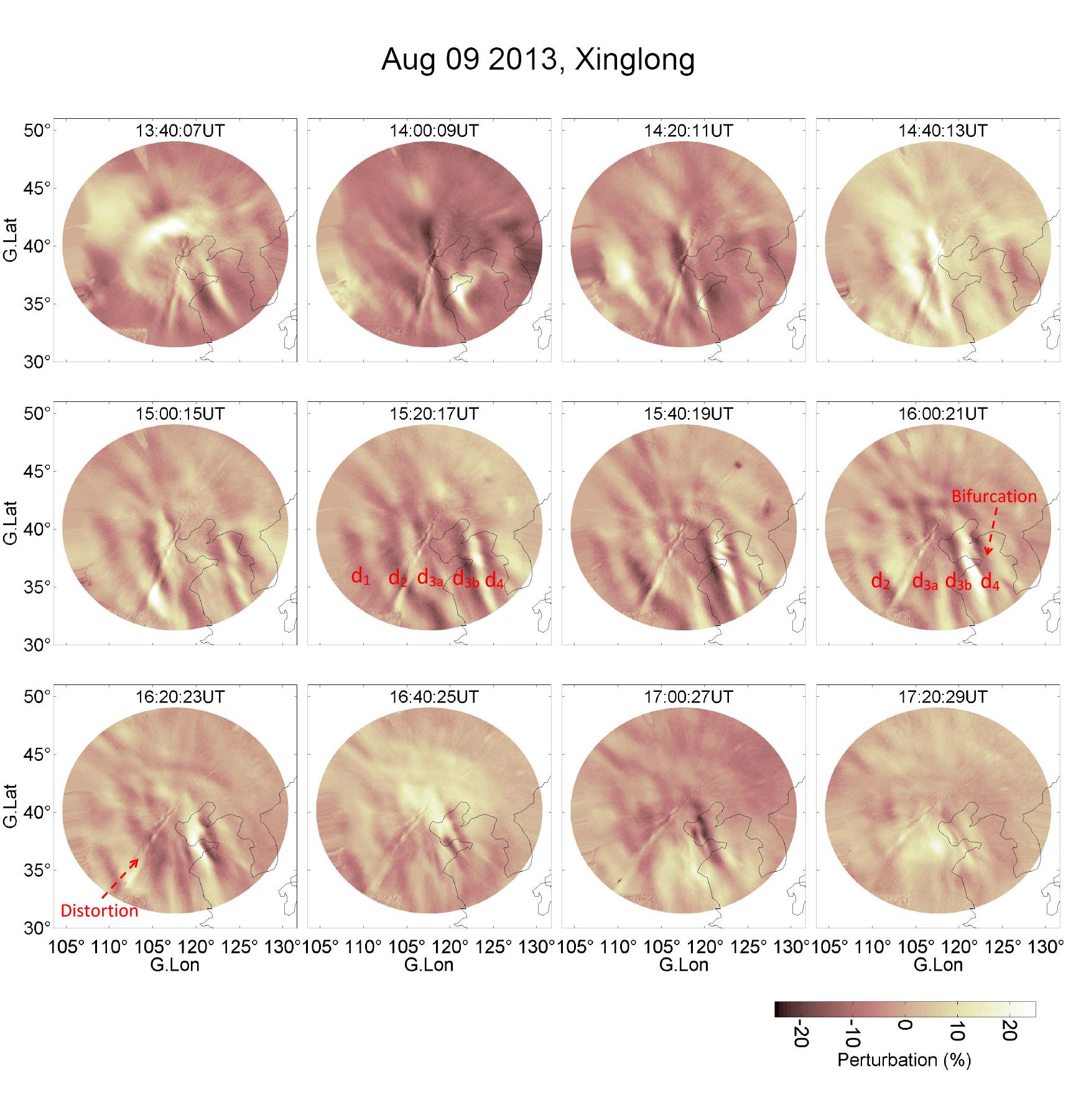

实验室徐寄遥研究员团队的孙龙昌博士利用子午工程河北兴隆站的气辉观测数据,并结合兴隆站的法布里-珀罗干涉仪的热层中性风数据以及北京十三陵的数字测高仪观测的电离层数据在国际上首次找到了伴随MSTID的类EPB的分叉结构的直接观测证据。由于该分叉结构以大约100 m/s的速度朝极向运动,我们把这种现象称为伴随MSTID的类EPB分叉结构的极向浪涌事件。该研究表明这起伴随MSTID的类EPB的分叉结构极有可能是由于来自于低纬度地区的子夜明亮波导致的中纬度密度增强与MSTID在次级梯度漂移不稳定性的作用下形成的。该研究加深了对中纬度电离层电动力学以及MSTID的形成演化和物理机制的理解。该项研究发表在国际地学领域著名期刊Geophysical Research Letters上。

Citation: Sun, L., Xu, J., Xiong, C., Zhu, Y., Yuan, W., Hu, L., et al. (2019). Midlatitudinal special airglow structures generated by the interaction between propagating medium�\scale traveling ionospheric disturbance and nighttime plasma density enhancement at magnetically quiet time. Geophysical Research Letters, 46, 1158�C 1167. https://doi.org/10.1029/2018GL080926.>https://doi.org/10.1029/2018GL080926.

原文链接:https://doi.org/10.1029/2018GL080926

图中箭头指向的d4气辉衰减带就是观测到的伴随MSTID的类EPB浪涌分叉结构。