行星际激波可以产生地磁暴、高能粒子、射电暴等,是灾害性空间天气的重要驱动源。如何针对特定的激波事件,了解其在日冕/行星际的形态和动力学特性,预报是否以及何时到达地球轨道,是空间天气研究和预报的关键问题之一。

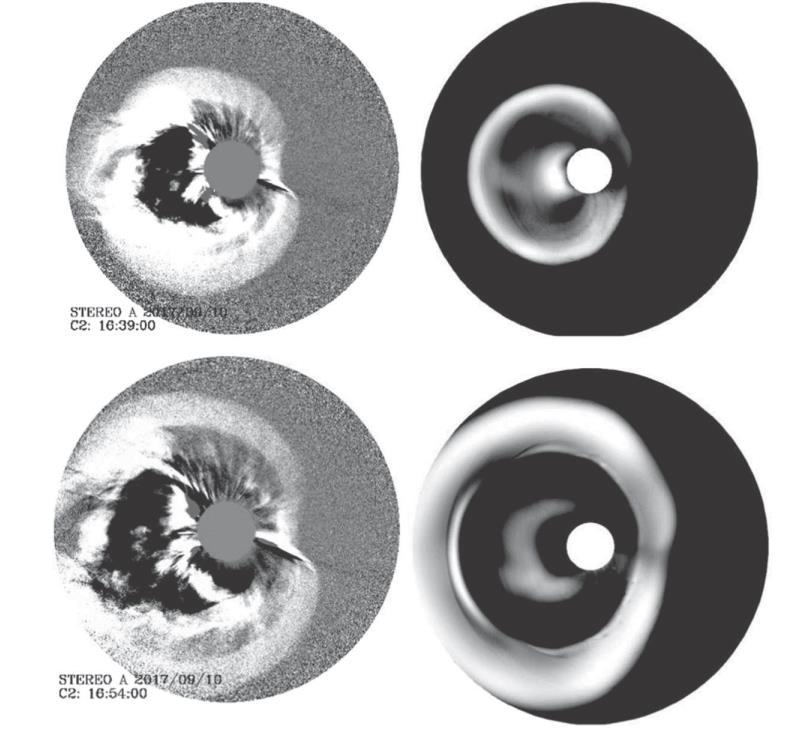

近日,实验室冯学尚研究员团队的杨利平副研究员等利用自主研发的日冕行星际磁流体模式研究了2017年9月10日冕物质抛射(CME)事件驱动的激波从太阳向地球传播过程的形态和动力学特性。以观测到的光球磁场、CME的速度、源区位置等为输入,模拟重现日冕仪观测到的激波形态和位置。同时,1AU处模拟得到的激波物理参数,特别是到达时间,和WIND局地观测吻合。在此基础上,模拟揭示2017年9月10日CME驱动的激波并没有传播到爆发位置的背面。尽管激波的尺度和压缩比率都比较大,该激波并非环绕整个太阳,形成一球状结构。该结果进一步指出日冕仪观测到的晕状激波是由日冕仪和激波相对位置引起,并非对应于一真实球状激波。同时,作为快速前向激波,2017年9月10日CME驱动的激波从正前方到侧翼展示出比较大的速度和密度跃变,马赫数大于1,证实CME前沿为驱动激波。

该工作相关结果发表于The Astrophysical Journal,文章列表和链接为:

Yang L. P., H. P. Wang, X. S. Feng, M. Xiong, M. Zhang, B. Zhu, H. C. Li, Y. F. Zhou, F. Shen, X. H. Zhao and X. J. Liu (2021), Numerical MHD Simulations of the 3D Morphology and Kinematics of the 2017 September 10 CME-driven Shock from the Sun to Earth, Astrophys. J., 918, 31 ( https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac0ef7 )。

感谢国家自然科学基金和子午工程等对本工作的资助。

图1 STEREO A / COR2观测到(左)和模拟得到右的激波形态