无碰撞激波是空间物理、天文物理和等离子体物理中一种常见而又基本的物理现象。激波与重联和湍动一起,在国际上被认为是实现磁结构跨尺度演化、等离子体能量转化耗散、高能粒子加速加热的三大机制。激波在日球层中普遍存在,例如太阳爆发伴随的日冕波、日冕物质抛射物(CME)驱动激波、地球、火星、木星等行星的弓激波、旅行者号发现的拾起离子媒介下的日球层终止激波,以及有待太阳系边际探测工程等未来深空任务探明的日球层弓激波/弓形波。天文中的激波更是遍布宇宙,例如超新星爆发残留/遗迹激波、黑洞喷流驱动激波等。激波对天体和生命的形成和演化具有重要意义,因此在空间和天文社区都引起了广泛兴趣。

最近,太阳活动与空间天气重点实验室王赤院士团队的杨忠炜副研究员、郭孝城研究员、孙天然研究员、唐斌斌研究员同国内外合作者一起对准径向太阳风磁场条件下的磁层顶非稳态演化及软X射线成像特性进行了研究。揭示了弓激波尤其是准平行激波下游形成的高速流(high speed jets)可冲击磁层顶形成地球半径尺度、持续时间从秒到分钟量级的凹凸形变。中欧SMILE卫星将于2025年发射,其宽视场软X射线成像仪将对这类太阳风—磁层耦合新过程开展首次成像。

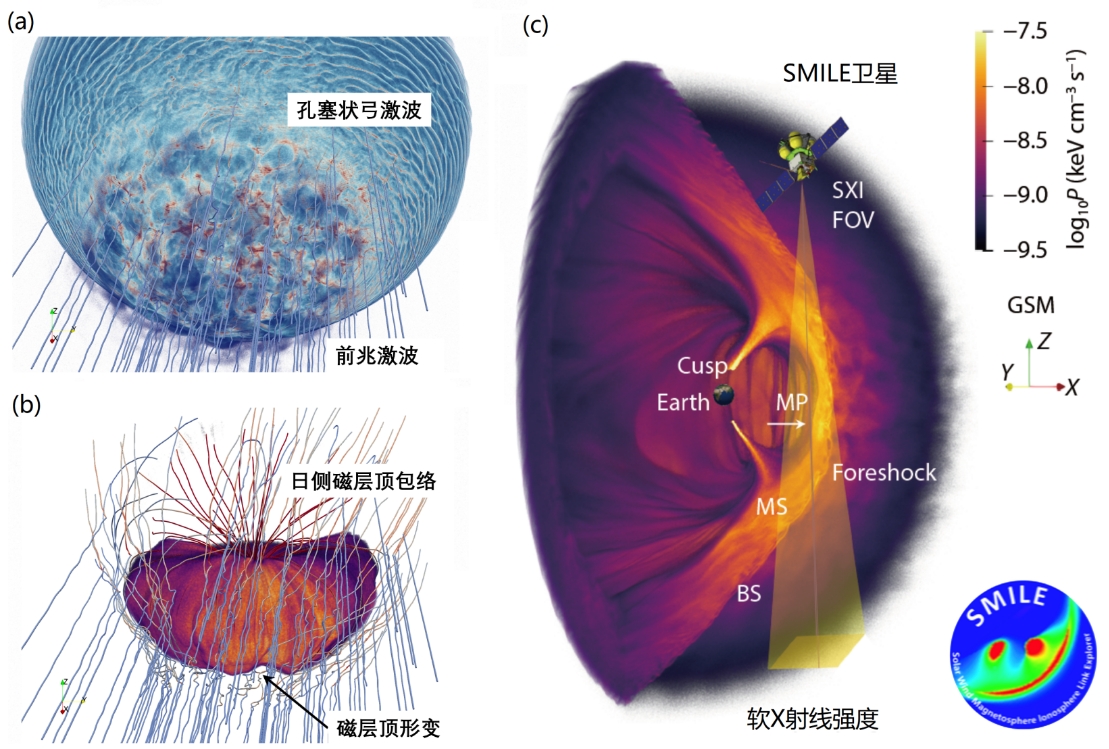

地球弓激波在理论模型和磁流体模拟中是教科书式的平整曲面,当考虑粒子动理学效应后,一部分太阳风粒子被弓激波反射并与入流太阳风发生相互作用形成前兆激波(foreshock)。前兆激波富含低频波动,裹挟着低频波的太阳风将弓激波打成孔塞状(图1a),整个弓激波表面呈现出涟漪和波纹等非稳态特性——“如同平静的湖面遭遇一场冰雹泛起汹涌波涛”。因此准平行激波下游一些没有得到充分减速的等离子体在越过弓激波后形成了磁鞘区的高速流瞬态结构。我们通过全球混合模拟发现,这些高速流可增强当地的软X射线强度,并改变磁层顶拓扑形态(图1b)。这些高速流能影响日侧极光,被认为是具有地球物理影响(geoeffective)的过程之一,是太阳风—磁层相互作用新的研究热点。SMILE团队Jenny Carter在“the Royal Society in London at a Space Lates event”公众会上展示和宣传了本团队的模拟工作,SMILE欧方PI Graziella Branduardi-Raymont来信对中方SMILE科学团队的MHD和Hybrid模拟工作给予了高度评价。

目前,该研究成果已在线发表于Earth and Planetary Physics的SMILE专栏(https://doi.org/10.26464/epp2023059)上。

本代码主要开发者杨忠炜常年从事数值模拟工作,在空间中心开发过国内首个全球粒子模式(https://doi.org/10.3847/0067-0049/225/1/13),并先后利用自主开发的粒子模式与旅行者号等离子体探测仪PI John Richardson教授、新视野号SWAP团队等开展广泛国际合作,揭示了外日球层拾起离子媒介下激波特性。在GRL、ApJL、ApJS等学术期刊上发表激波相关学术论文50余篇,并被Nature Astronomy、Physical Review Letters等顶刊正面引用。同时还于2023年合著了《面向未来的宇航科技》(王赤、李晖、杨忠炜、郭孝城)的太阳系边际章节,致力于太阳系边际探测工程的论证和关深工作。

本工作自主可控的混合模拟地球代码是为SMILE任务定制开发,鸣谢芬兰赫尔辛基大学Vlasiator团队、美国奥本大学汪学毅教授、中科大陆全明教授、卢三教授、波士顿大学董川飞教授、佛杰尼亚理工Daniel Weimer的讨论。特别感谢中科院地质与地球物理研究所杜爱民团队的黄灿副研究员在地球和火星等其它行星代码开发中的相互交流和帮助。

图1:全球混合模拟中(a)地球弓激波的孔塞状和(b)磁层顶形变特性,SMILE卫星软X射线强度在模拟中的三维分布。