受地磁活动影响,地球外辐射带一直处于动态变化过程中。研究地球外辐射带在空间和时间上的演变特征是当前空间物理前沿课题之一。

之前的工作表明地球辐射带结构与电子能量以及地磁活动有关,在平静期能量电子辐射带呈现S型,在地磁扰动期间能量电子辐射带呈现V型,但外辐射带结构随磁暴相位演变的具体特征尚不明确。

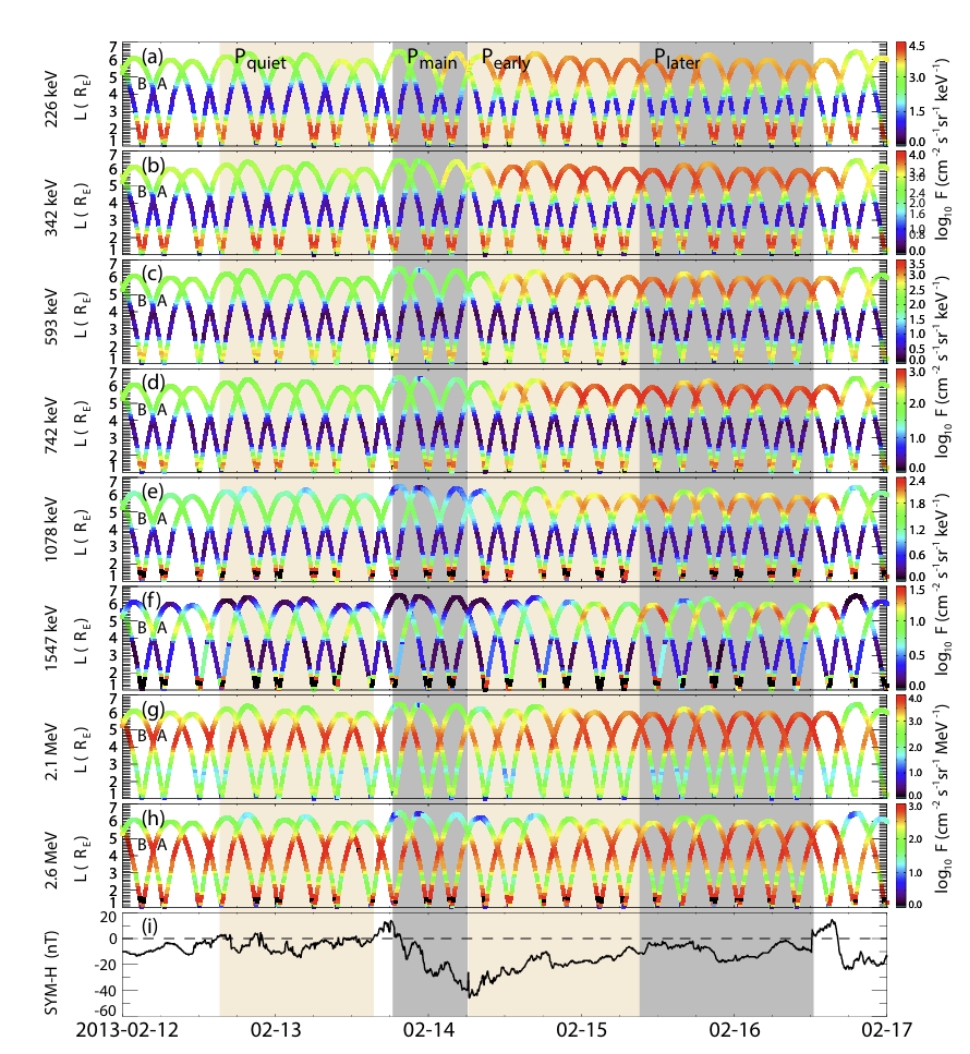

最近实验室王赤院士团队博士生王旭和戴磊研究员等人利用2012年9月-2019年10月期间范艾伦探测器提供的电子通量数据和OMNI网站提供的地磁指数数据,挑选出196个磁暴事件。之后将所有事件根据SYM-H指数分为磁暴前平静期,磁暴主相以及磁暴恢复相早期和磁暴恢复相晚期,如图一所示。最后统计研究四个相位期间地球外辐射带内边界的位置,通量峰值位置以及二者之间的宽度。

图1:磁暴相位的定义

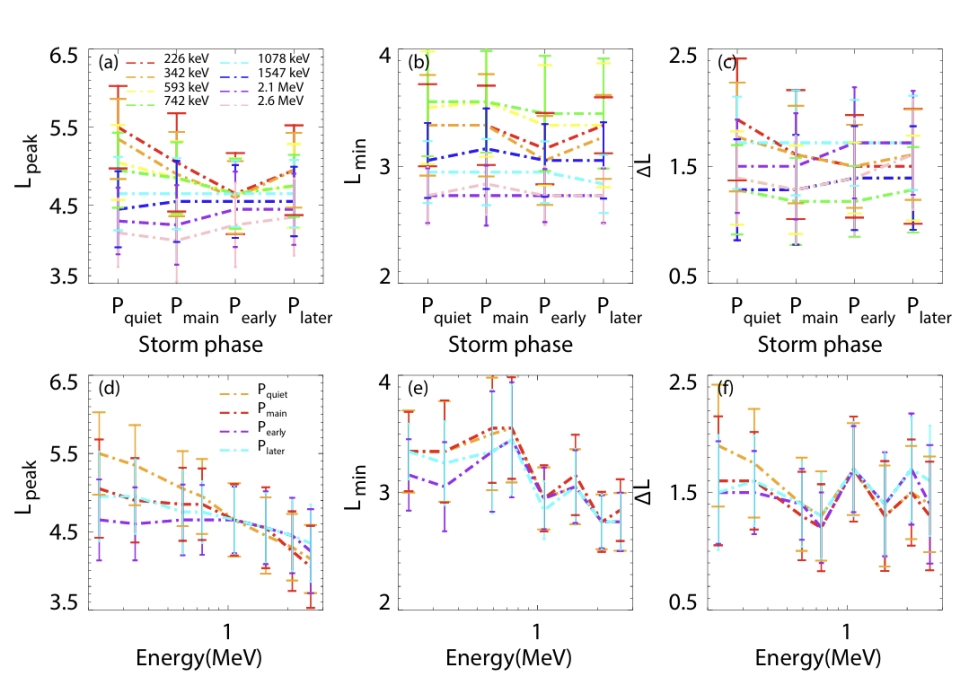

统计结果显示:(1)在磁暴发生前,电子能量越高,地球外辐射带通量峰值位置出现在越低的L-shell。从主相到恢复相早期,<1 MeV电子外辐射带通量峰值位置向内移动,>1 MeV电子外辐射带通量峰值位置向外移动。在恢复相早期,所有能量电子外辐射带通量峰值位置将集中在L=4.3-4.6 Re附近。(2)低于1 MeV的电子,地球外辐射带内边界在主相和恢复相早期向内移动;高于1 MeV的电子,地球外辐射带内边界位置在磁暴期间基本不变。(3)低于1 MeV的电子,地球外辐射带通量峰值位置与内边界之间的展宽在主相期间变窄;高于1.5 MeV的电子,地球外辐射带通量峰值位置与内边界之间的展宽在恢复相期间变宽。

图2:地球外辐射带位置随磁暴时间演化的统计结果。

本工作有助于进一步理解磁暴期间地球外辐射带动力学特征。相关结果已发表于期刊《Journal of Geophysical Research: Space Physics》,该工作得到了国家自然科学基金、中国科学院空间科学战略先导专项和民用航天技术初步研究计划的资助。论文链接:https://doi.org/10.1029/2024JA032674

Wang, X., Dai, L., Yong, R., Xiong, S., &Wang, C. (2024). The evolution of Earth's outer radiation belt over geomagnetic storm phase in Van Allen Probe era. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 129, e2024JA032674. https://doi.org/10.1029/2024JA032674Received