随着欧洲航天局(ESA)的“太阳轨道探测器”(Solar Orbiter, SolO)在2020年2月发射进入太空,人类对太阳的近距离成像观测进入了一个全新的时代。SolO于2022年3月26日进入近日点,飞行器处于水星轨道内,大约在日地距离三分之一的位置。由于SolO的图像分辨能力除了自身固定角分辨率外,主要取决于距日距离,当其处于距太阳较近处,图像的实际分辨能力会相应提高。SolO的高分辨极紫外成像仪HRI拥有0.492角秒的角像素分辨率,在3月30日给出了118公里的日面分辨距离,这在SolO目前所有观测分辨率中算是比较高的,这为人们捕捉精细日冕结构创造了良好条件。

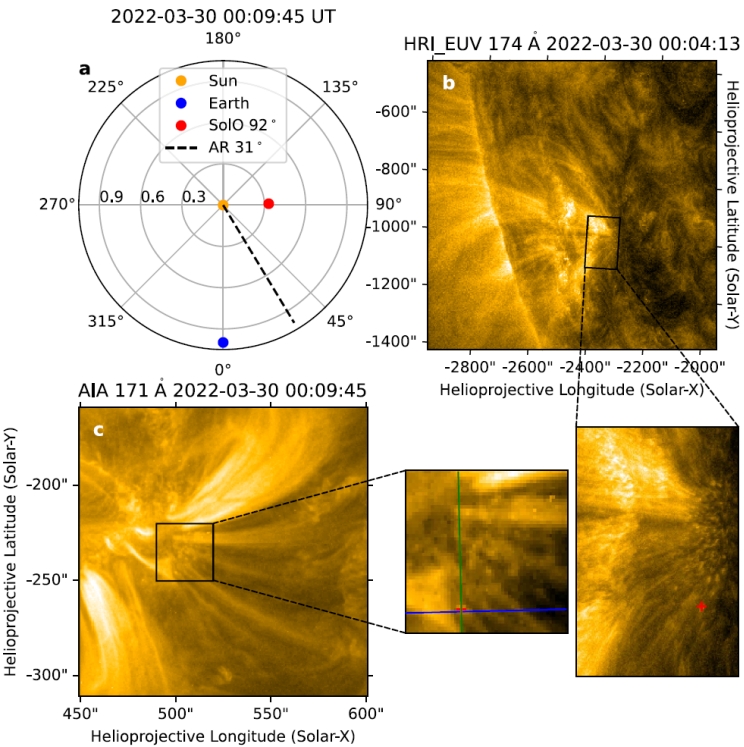

太阳活动与空间天气全国重点实验室王瑞等人利用HRI 174A发现了成群出现在冕环环足点附近的微小动态结构。为了准确测量该微小结构,研究团队结合了同一时刻SDO/AIA 171A波段的图像,采用立体测量方法(如图1所示),较为准确的给出了六个典型微小结构的高度范围约1300到3300公里的高度。该结构处于太阳色球,过渡区以及日冕底部这样一个高度范围。

图1. Solar Orbiter和SDO的联合观测。(a)行星和航天器的太阳系位置图示。(b)和(c)分别为HRI和AIA视场中的CEBTs,并且给出了黑框中的局部放大图像。图中蓝色、绿色实线以及红色十字展示了立体观测的定位过程。

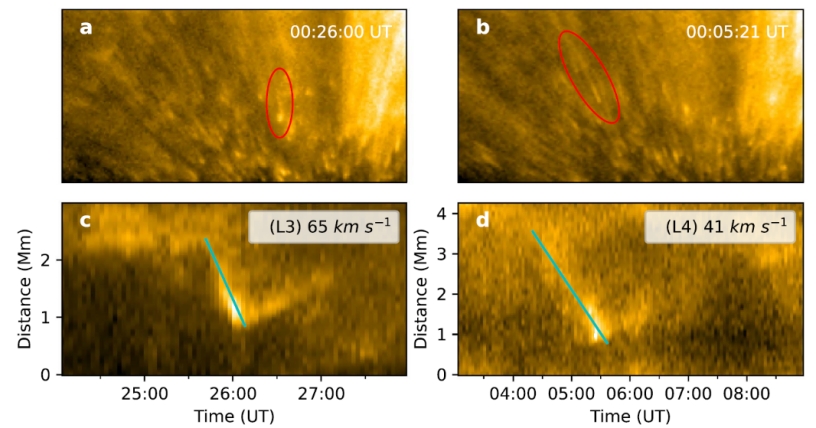

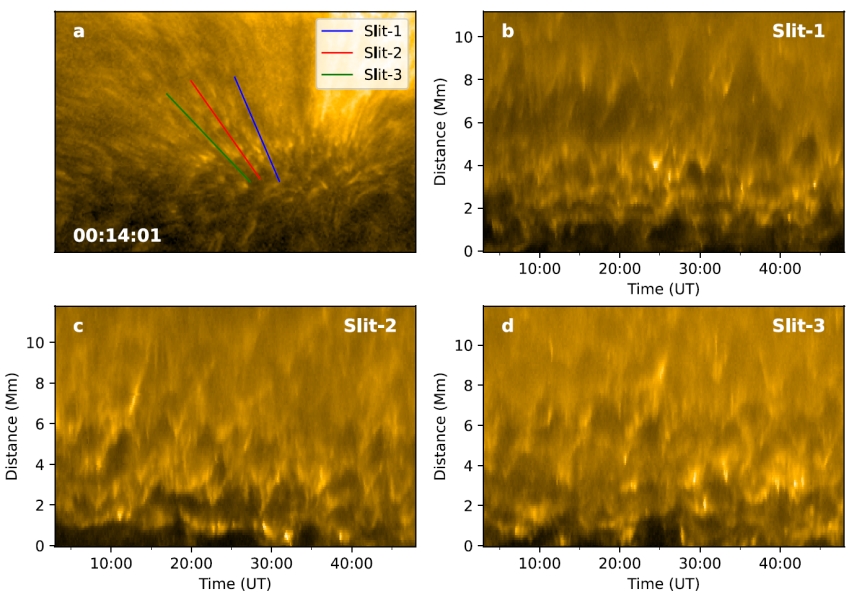

由于该动态结构成群出现,并且大部分该结构表现出了向下的运动趋势,同时大部分该结构伴随有较细长的拖尾,形似蝌蚪(如图2a和2b所示),因此我们将这种结构命名为“蝌蚪状极紫外增亮群”(CEBTs)。研究表明CEBTs主要可以分为两大类,向上运动的U-CEBTs和向下运动的D-CEBTs,而D-CEBTs占主导。该种结构在动力学性质方面有别于之前观测到的微小喷流现象,以及 “Campfires”结构。另外其主要分布于冕环足点附近的弥散磁场区域的边缘。我们选取了典型区域的CEBTs并做了时间距离的分析(如图3所示),发现该结构具有较为明显的周期性震荡特征,震荡周期约为3-5分钟。这一震荡周期符合I型针状体的典型震荡周期(3-7分钟),类似于日冕纤丝结构(fibrils)。但是D-CEBTs表现出的速度并非I型针状体的典型速度(<50公里每秒),其投影速度可以达到接近70公里每秒的量级(如图2所示)。

图2. D-CEBTs结构的速度测量(a)和(b)典型蝌蚪状D-CEBTs结构。(c)和(d)D-CEBTs结构的速度测量。

从下降速度分析,其速度可以达到II型针状体的速度,而其整体又表现出I型针状体的震荡周期,另外其向下的运动方向在该观测波段又比较罕见。研究团队在该工作中给出了解释该结构的几种可能性,并对比分析了另外典型的I型针状体事件,并认为很有可能是两种特征结构并存。

图3. CEBTs结构的周期性测量。(a)三根颜色线为从下至上的slit。(b)、(c)和(d)分别对应(a)中slit的时间距离演化图,均展示出周期性特征。

该研究成果已在线发表于国内著名SCI期刊Research in Astronomy and Astrophysics上。此项研究揭示了冕环足点附近微小动态特征的物理性质,对于理解小尺度太阳特征、日冕加热等问题具有重要意义。通过与已知日冕特征的对比分析,也提出了一种存在新现象的可能性,为未来超高分辨观测研究提供重要参考依据。同时,研究团队的成员是国家重点研发项目——太阳极区和抵近探测中的关键科学问题研究的骨干成员。这项工作为我国太阳抵近探测研究提供了良好的预研和铺垫,为自主研发高分辨太阳探测卫星提供了宝贵的科学数据参考和经验积累。

Citation:

Wang, R., Liu, Y. D., Chitta, L. P., Hu, H., & Zhao, X. High-resolution Observations of Clustered Dynamic Extreme-Ultraviolet Bright Tadpoles Near the Footpoints of Corona Loops. 2024, Research in Astronomy and Astrophysics, 24(12), 125010. (https://doi.org/10.1088/1674-4527/ad8a09)