近日,我实验室在磁层对流及其对应地磁指数响应机制方面取得重要研究进展。该成果由王赤院士团队博士研究生王旭、戴磊研究员等人完成,基于范艾伦辐射带探测器(Van Allen Probes)对磁层对流电场的直接观测,首次从统计上证实了在高速太阳风条件下,磁层对流电场对地磁活动指数(Kp、AU、Dst)的决定性作用。相关成果已发表在国际期刊 Space Weather 上。

磁层对流是太阳风能量向地球空间传输的关键通道,其强度与结构直接决定着空间电流体系的演化,进而影响地磁指数的变化。前人研究已提出磁层对流影响地磁扰动的可能机制,但对其定量关系、关键阈值及非线性响应特征尚缺乏系统刻画。

本项研究主要取得以下发现:

· 对流电场增强与穿透: 在 L=3–5.5 范围内,磁层对流电场(Ey,RMS)强度随太阳风速和南向行星际磁场(IMF Bz)的增强而增加;同时,电场的穿透深度也随之加深。当太阳风速超过 550 km/s 时,对流电场可深入至 L≈3 区域。

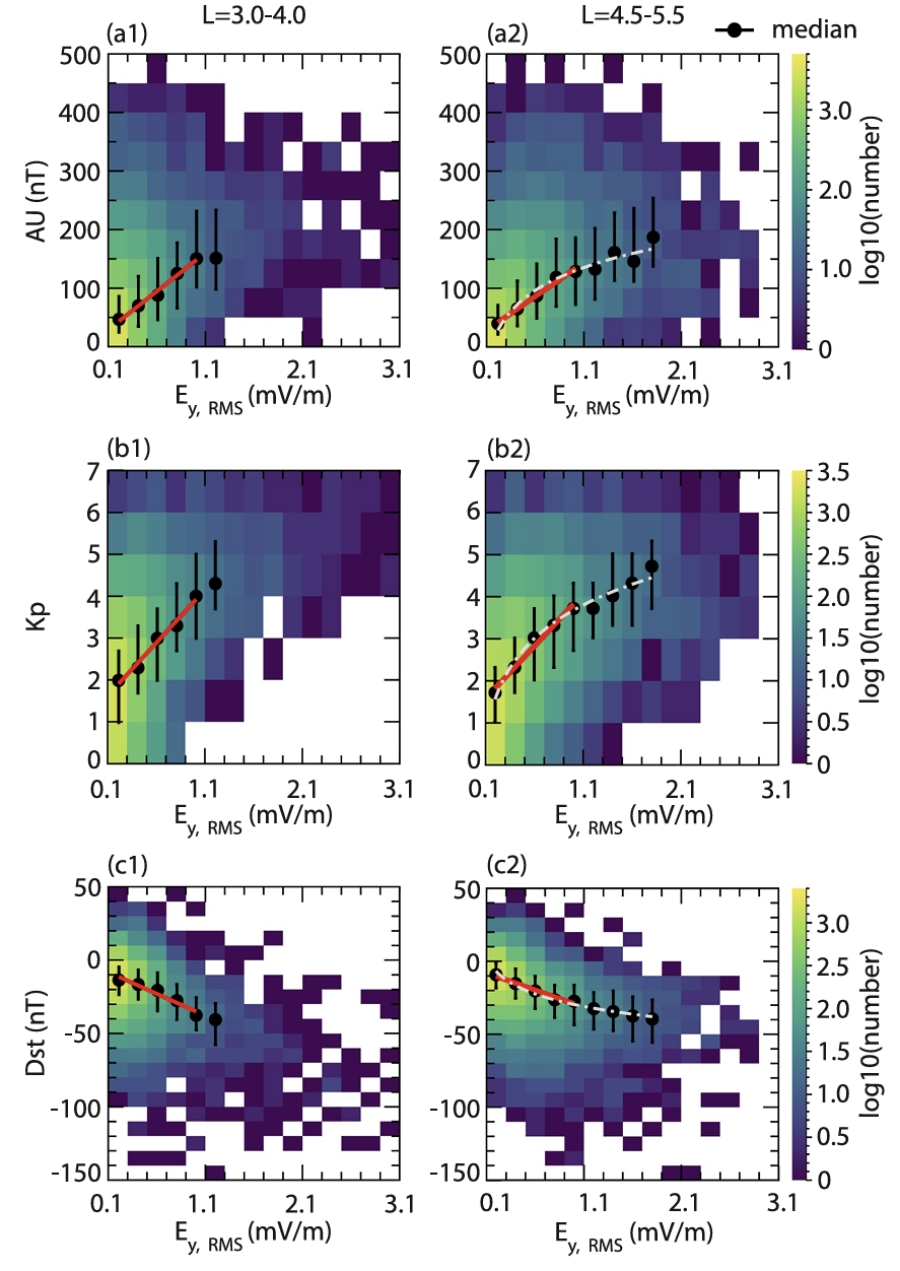

· 地磁指数的非线性响应特征: 统计结果显示,当 Ey,RMS < 1.0 mV/m 时,Kp、AU、Dst 等地磁指数与对流电场强度呈近似线性关系;而超过此阈值后,指数响应趋于饱和,表现出明显的非线性增长特征。这一发现提示磁层对流对地磁扰动的驱动能力具有一定极限。

· 地磁指数间的定量关系: 研究进一步揭示,AU 指数与 Kp 指数近似线性相关,而 Kp 与 Dst 指数呈对数关系,反映出不同地磁扰动指标对磁层动力学响应的差异性。

本研究明确提出了Ey,RMS≈1.0 mV/m作为地磁响应非线性增强的临界阈值,并系统建立了太阳风高速流背景下磁层对流电场深入内磁层的判据条件(Vsw>550 km/s)。这些成果不仅加深了对磁层对流与地磁扰动之间耦合机制的理解,也为提升空间天气预报模型的物理基础与预测能力提供了关键观测依据。

该研究工作得到了国家自然科学基金(项目号:42425404、42188101、42204172、42174207)、国家重点实验室专项研究基金、中国科学院战略性先导科技专项(二期)(项目号:XDA15350201、XDA15052500)的大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2025SW004548

Citation:

Wang, X., Dai, L., Wang, T., Ren, Y., Zhu, M., Yang, X., et al. (2025). Inner magnetospheric convection electric fields and corresponding geomagnetic indices during high‐speed solar wind streams. Space Weather, 23, e2025SW004548. https://doi.org/10.1029/2025SW004548

图一 高速流期间地磁指数(AU,Kp,Dst)与对流电场Ey,RMS之间的关系。(a1)-(c1)展示 L=3.0-4.0处AU,Kp,Dst与Ey,RMS之间的关系;(a2)-(c2)展示 L=4.5-5.5处AU,Kp,Dst与Ey,RMS之间的关系。色标表示每个分箱内数据点数。